寂れゆくマチだけれど

※本サイトのリンクには広告が含まれています。

8月の初め、まったくの予想外に4連休となり、突然「故郷」に行ってきた。

もう、10年ぶりくらいだろうか。

毎年「行きたいな」と思いつつ、中途半端に遠いから疎遠になってしまっていた。

この夏、異常に暑くて、クーラーのない家であまり外出をせず、パソコンばかりにかじりついている私にとって4連休は「生命の危機」を感じる。

どっか行かないとまずいかも…との思いで、やっと念願だった故郷に行ってみることにした。

面倒だの、遠いだのという思いは、ホテルの予約ボタンをクリックした瞬間、「行くしかないっしょ」と楽しみに変わった。

親や親戚関係などはまったくない。

友人はいないこともないけれど、特に会うこともしないし、そもそも連絡もしない。

1泊2日、どうやって過ごそうか。

富良野の麓郷に行こうか、美瑛に寄ろうか、15年くらい前に行ってみた「青い池」に寄ろうか…。帰りは頼城奥の三段滝経由で桂沢湖を廻って帰ってこようか…。

いろいろ考えたけれど、どれも実現はしなかった。

淡々と運転をして、ホテルでのんびりして、普通に国道を通って帰宅した。

それにしても、8月1日、故郷「芦別」は死ぬかと思うほど暑かった。

昔は、札幌から芦別に向かう時は、隣町の赤平を経由していたけれど、今はバイパスが出来ていて赤平市街を通ることはない。

このバイパスもいつの間にか出来ていて、自然に流れに乗ってしまうから、最初に通った時にはいつまでも赤平が現れなくて、迷ったのかと焦ってしまった。

国道38号線に合流してしばらくすると丘の上に謎のお城が見えるので、ここで安心する。

(謎のお城はレストランだという噂であるが、行ったことはないからわからない)

次に目指すのはこれまた謎の「観音像」になる。

やっと芦別に入ると、これも自然と市街と離れた道を進むことになる。

動線を作る人と組織は天才かと思う。

何の迷いもなく、新しい動線に入ってしまう(今やこれは新しい道ではないが)

この日は異常に暑くて、道の駅で立ちながら焼けてしまうのではないかと思った。

カラスが落ちた食べ物を探しながら、トボトボ歩いている。

口を開けていて、黒い体で思わず可哀想に思ってしまう。

ハシボソガラスで、札幌で見かけるカラスより一回り小さい。

暑さに負けるな! と、エールを送る。

道中、芦別を通り抜けて、富良野に入ろうかとも思ったけど、これまで何度も行った「麓郷」。

今更だな… と、暑さもあって、行かないことにした。

とりあえず、標識を見ながら「芦別駅」に行ってみた。

少し前に、芦別のJR駅はもう発着がなくなって、駅の機能はなくなるとネットで読んだ記憶がある。

駅の前に「循環バス」なるものが停車をしていて、どんな循環かわからないけど動いているようだ。

前に帰郷した際にはまだ存在していたバスターミナルもすでに建物さえない。

中央バスのかわりに「循環バス」にかわったのだろう。

JR駅、使ってないのかな…と思って入ってみたら、人も4人ほどいて、どうやら稼働しているように見える。

その後、滝川方面からの電車も着いて、学生を数名降ろしていたので、ちゃんとやってんじゃん! と、思った。

昔むかし、駅前には「都通り」という中道があった。

2こ上のイワハラ先輩が勤めていた化粧品店からはじまって、当時好きだった喫茶「赤シャツ」があって、少し先に友人の彼氏?の実家の靴屋さんもあった。

表通りから裏に入ると、細い路地があって、ここにも何軒も小さな居酒屋や小料理店が並んでいて、そのひとつが友人の実家でもあった。

高校生のころ、よくここにお邪魔をして、ここでギターを独学で練習をした記憶がある。

少し戻るが。

赤シャツは、出入り口がふたつあって、カギカッコのように曲がるので、私はよくジュークボックスがあった奥の席に座った。

ジュークボックスで聴いた曲は何故かいつもダウンタウンブギウギバンドの「沖縄・ベイブルース」ばかり。

ここに投入したお金がいくらだったかの記憶はないけれど、もし50円としても100円としても今思うと勿体ないことをしたと思う。

それだけ、なんとなく「お金が動いている時代」だったのだと思う。

この地を離れて、多分47年くらい。

戻る度にシャッター店舗がふえたり、無くなっていたり、それでも商店街の名残はあったけれど、今はもう面影すらない。

駅前の風景

私は小学校5年の11月の転校生だった。

だから、あのマチには7年と少ししか存在してはいない。

だからなのか、自分の生活をしているテリトリーはわかっても、市街地のことは表の顔しか知らなくて、東西南北あちこちのことはあまり知らないできた。

そして、関係のない場所を見ることもしないできたから、今回はその未開の地も見てきた。

高校時代、吹奏楽部で滅私奉公のように頑張った時期を過ごしたが、その時の指揮者であったOBの経営しているスナックも今回初めて見た。

真昼間だから、もちろん営業されていないし、覗くこともしない。

ただ、店舗はあったし、角地で思ったよりも大きい。

ずっとずっと昔に来てみるべきだったなぁ…と思った。

そりゃ昔のOBだから、しかも指揮の先生、ものすごく厳しかったし怖い存在だった。

もう少し違った面も見ておきたかったかも。

今にして思えば、OBだって、戻ることはできない身、私たちで夢を見たのだろうから、そのあたりの本音も聞いてみたかった。

中学、高校の頃、私たちは街に出る度に「蛍文堂」というファンシーショップに立ち寄った。

蛍文堂に行くことを第一の目的にすることもある。

ちなみに、私たちの町から市街地に行くには、バスでおよそ30分くらいかかった。

すでに鉄道路線(ディーゼル?)は廃止されている。

このバスで街にむかい、気にいっている喫茶店で何かを食べて、蛍文堂には必ず寄ってみる…みたいなコースになる。

蛍文堂の店主さんは、当時で40代くらい。

とても腰の低い柔らかいイメージの小柄なおじさんで、印象がとても良かった。

中高生相手でも、下に見るような態度などいっさいなくて、私たちも一端の客であった。

買わなくても…(笑)

友人の誕生日などは、必ず蛍文堂で可愛らしい小物などを買って、ラッピングしてもらい、渡した時喜んでくれるかなぁ…などを考えて。考えるだけで嬉しくなった。

そんな気持ち、あの街の女子はみんなあの店でもらったと思う。

友人のキリコが、この店主さんが好みのタイプだと言っていたことを思い出す。

今回、店主さんはいなくても、お店はやっていることを期待したけれど、すでに閉店しているようだった。

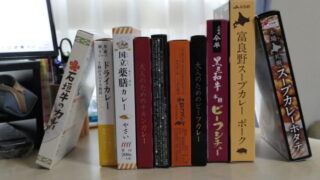

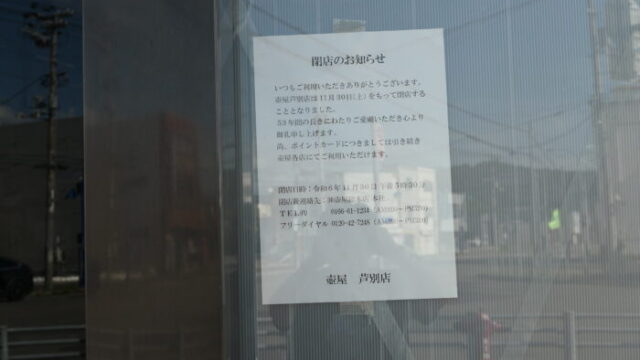

蛍文堂から国道に下ったさきに「壺屋」というお菓子やさんがあった。

ここは、去年の暮れに閉店したという案内が貼ってあり、一年前なら寄れたのに…と残念な気持ちになる。

ここは高校の時に、友人のミタニが2階のカフェでアルバイトをしていた。

銀色のトレイに何個もお皿をのせて歩いていて、「習ったんだな」と感心した記憶がある。

駅前のなじみのお店は、ことごとく無くなっていた。

国道沿いは、建物さえなく、更地になっているところも多い。

高校3年の時、部活を引退した冬に、初めてアルバイトをした本屋さんは、建物だけが残っていた。

一週間くらいだったと思う。

本を補充するアルバイト。

2階の広間のような所に、在庫がたんまりとあって、そこから補充をする。

街に一軒の書店だから、売れていたのだろう。暇なく忙しかった。

アルバイトをすると、商売の裏側が見れる。

社会に出る予行演習としては良い経験だったと思う。

書店のアルバイトは、同級生のミツナリと一緒だった。

バイトの最終日、それぞれ本を1冊買って、バイトを終えた。

私の買った本は「ジェームスディーン」の写真集で、ミツナリの買った本は秘密…。w

7年半暮らした町は、すでに一部をのぞいて野原となっている。

校舎だけは残っていた中学校も、もう跡形もなくて、学校の「下町」となる旧商店街の建物がまだあるから、なんとなくここだったか…?と思ったけれど、獣道になっていたので、入るのはやめた。

隣の小学校も、校舎はあっても、利用しているイメージはない。

それでも星槎大学が運営しているから、なにかしら、使うこともあるのだとは思って見ていた。

15年前は敷地にも入れたけれど、今は鎖で中に入ることはできない。

15年前、敷地に入って外観を見たときに、体育館からのびる廊下が下りの坂にようになっていて、その構造に違和感があったのだけれど、この廊下は私の記憶にはほんのりとしか残っておらず、どうして斜めになっているのかを不思議に思った。

小学校には1年半しかいなかったので、記憶なんてこんなものかもしれない。

ただ学校特有のコンクリ―トの床に、2列向かい合う多数の蛇口の記憶だけは鮮明だ。

高校の校舎こそ、ずいぶん昔に解体されて、「ここにあった」とはっきりした場所を示すことができない。

あとに出来た大きな会社の社屋等が多くの場所を占め、やたらと多いソーラーパネルに圧倒される。

これで、この街は生計を保っているのだと思うと、ありがたく思う。

いくら寂れても、何かしらで元気な空気でいてほしい。

昔住んでいた地域はもう一部をのぞいて、跡形もない。

前に来たときよりも入っていける道路も減っていて、かろうじて残っている商店の名残が場所を教えてくれる。

仲町、東町、西町と2軒から4軒の平屋の長屋が整列して、多くの人が生活をしていた活気のあるマチはもう存在していない。

カタチを変えて存在している東町の文化住宅はこれからも存在をするだろうか。

ここにいると、あの木造長屋にもう一度見たい思いに駆られる。

商店街の端っこの名残

ここに友だちのイナゴのお母さんが働いていた

結局、観光地のど真ん中にありながら、東西南北どこにも足を延ばさず、ホテルに入った。

以前行った時には、ただのホテルだったのに、今は随分と進歩しているというか、努力しているのが見てとれて、嬉しくなった。

夕食はとらなかったので、途中のコンビニでお弁当を買ってツインの部屋で、一人食べた。

以前の大浴場の記憶はなかったが、改装したのか同じなのか不明だけれど、良い浴場だった。

夜と早朝に入る。

泊りの客も多いけれど、入浴だけの客も多いようで、ずいぶんと賑わっている。

寂れていくこの地で、ホテルは活気をもっていた。

ホテルのプロに依頼したのかな… など、つい考えてしまう。

地域的には、工夫次第で近郊の観光客を呼べる場所にある。

その利点を考えて顧客を呼べる戦略で頑張っている姿に、頼もしく嬉しく思った。

って… いつからそんな、どんな立場でエラそうに…(笑)

このマチ、このホテルの売りは「満点の星空」

私はビクセンの双眼鏡を持ってきていた。

今回の旅行で、絶対に忘れてはいけないアイテム。

あ、忘れた! ま、いっか、現地で買うか…

など、絶対にできないから。

この双眼鏡が登場するのは、私の生活では滅多にない。

時々、ベランダから星空を見るのだが、札幌の空は星がほとんど見られない。

だから、心底楽しみにしていた。

昼は超晴天で、夜の星に期待が高まったけれど、夜から雲に覆われて、星はまったく眼中に入らない。

どこかに行く際、雨にあたることはほとんどないけれど、星空に恵まれることも実はまったくなくて、これまでも双眼鏡を持参しても、満点を仰ぐことはできなかった。

そういう運命なんだろうと、今回も思った。

しかし、諦めながら少し酔いながら天を仰いでいたら、日がかわるころに星が見えるようになってきた。一気に雲が流れたのだろう。

ホテルの窓から見える範囲で体制を工夫しながら、星を堪能した。

しかし、肉眼で押しつぶされそうな圧倒されるほどの空には恵まれなかった。

昔、この地に住んでいた頃、きっと、そんな空の下にいたかと思うと、その贅沢感にそれを知らずにいた無頓着を残念に思う。

昔、お風呂の帰り(私たちはお金のかからない公衆浴場だった)、髪を凍らせながら世間話をしていたあの頃、きっと空には満点の星空があったはず。

なんでもそう、失くしてから気が付く。

今度このホテルに来る時は、虫の行動が落ち着く季節にしよう。

そして、外で仰ぐことにしよう。

なにせ、この日、外は尋常でないバッタが飛び交っていたから、出ることは出来なかった。

朝食はバイキングで時間がこまかく決められていて、少し遅めの時間に多少不快な思いがあったが、会場に行って理由はわかった。

賑わっていた。

テーブルも指定されていたから、回すには細かく時間を区切る必要があったのだろう。

土曜日の朝だったからなおさら。

中国の人も多くいた感じだったけど、喧騒はほとんどなかった。

4人用テーブルを一人で使い(指定されている)なんの気まずさもなく、美味しくいただいた。

ホテルを出ると、駐車場に無数のバッタの死骸が落ちていた。

一面…と書くと嘘になるけれど、無数の…も感覚的には不足している。

ホテルを出た10時でもまだバシバシ飛び交っていたから、夜はすさまじかっただろう。

キレイな形のままの死骸も多いので、おそらくは飛んで、停まっている車にぶつかった自滅のものが多いのだろう…と、思いつつ、車に乗り込んだ。

この時点でも、まだ帰路の道を考えあぐねていたけれど、結局は国道沿いに帰宅することにした。

チェックアウト時の部屋からの風景

昨夜はほぼ満車だった

今回というか、長い間思い続けていたことがある。

それを見に行った小さな旅だった。

このディーゼル機関車。

いつから存在しているのかは不明だけれど、私が転校したのが小学校5年の11月。

それから間もなくこのディーゼルの顧客を乗せる事業は終わった。

「さよなら、ありがとう」なる垂れ幕をつけたディーゼル機関車が走っていたのが記憶に残っている。

それからは、石炭を載せた貨物車が走るようになった。

貨物列車から上質の「塊炭」が落ちるので、私は親に言われてよく線路で塊炭を拾った。

一般家庭では粉に近い石炭(のクズ)を暖房として使っていたが、学校などは塊炭を使用していた。

その上質の「塊炭」のおこぼれをいただいていたのだ。

それから数年で炭鉱は閉山をしたから、このオブジェとなったディーゼルが鎮座したのはそれからだろう。

私の記憶ではどうしてもこのディーゼルが逆側に存在していたイメージがあった。

街からマチに向かうバスに乗って、左側に存在していたような気がする。

それをもう一度確かめたかった。

今回は車を止めて、ゆっくりと歩きながら考えたけれど、やっぱり私の記憶違いだと知った。

線路と土地の関係で左側では存在できるはずがないとわかった。

ディーゼルは思いのほか色褪せていた。

もっと、元気に存在していてほしいけれど、あの高い位置にあるものを、そうそう簡単にお化粧することは無理なのだろう。

いつかあの姿も消える日がくるのかと思うと、寂しい思いがある。

わずか7年しかいなかった私ですら、色いろ寂寥感をもつマチ(街)である。

生まれも育ちもここであったら、どんなに寂しく思ったことだろう。

ディーゼルにまた逢いたいと思っている。

市街地の土地勘がないから、少しはずれると道に迷う。

今回も散々迷った。

街の中心部は寂れているけれど、住宅地はきれいに等間隔をもって生活をしている。

人口は半分以上減ったけれど、貧しい街には見えない。

私が就職で札幌に出てから帰省をした際には、札幌でも見かけないような高級車がこの街を走っているのを何回か見た。

炭鉱は給料が高いんだなぁ…って、その当時は思った。

あれから50年近く。

親の関係で、流れ流れの生活でこの地に辿り着いた私には、もっと長く住んだ町もあるけれど、この地以外に故郷はない。

東町の風景

昔は木造平屋の長屋だった

今は誰が住んでいるのか

町にはその地域特有の空気がある。

ひとつの町だけで過ごすと気付かないことが多いだろう。

私はこのマチが好きだった。

家庭的には壊滅的にイヤな記憶ばかりになるけれど、その環境がここに連れてきてくれたのだと思うと、少しだけ感謝をする。

ずっと後年にある人に言った。

その人は、20歳頃までこの地域にいた。

生粋の、生まれも育ちも「このマチの子」だった。

アナタはこのマチで生まれ育ったからわからないかもしれないけれど、このマチは…いいマチだよ。

あちこちを流れた私の感想だけれど、きっと、これは正しい。